家も『温活』で快適な住まい♪

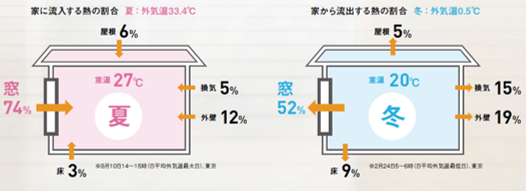

一年を通して住まいの中で熱の出入りが最も多い場所...

それは『窓』になります!

夏の暑さの7割、冬の寒さの5割は窓が原因なのです!

これからの寒い冬、家の中を暖房で温められた熱は約半分が窓から失われ、

住宅の断熱を考える際には『窓』の断熱性能を高めることが最も効果的な方法といえます。

窓の断熱性を上げることで光熱費もぐんと安くなるメリットもあります☝

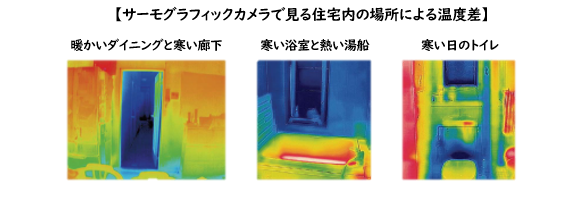

また、廊下や脱衣所、浴室など、急激な温度差を解消することでヒートショックを防いだり、身体への負担も軽減します。

窓や玄関の断熱性を上げるだけで、家の断熱効果も高まり家全体がポカポカに!

毎日の暮らしを快適にするなら、窓だってリフォームが必要になってきます。

一年を通して快適で経済的な暮らしを実現するためには、断熱性能を高める『樹脂窓』への交換がおススメです!

美容や健康を維持するための『温活』。

家自体を温かくすることで、自ずと身体を冷しにくい温活環境になります☆彡

樹脂窓への入替で『窓の温活リフォーム』してみませんか?

お気軽にご相談ください。