ワインの木箱を 2階建て猫ハウスにリメイク

猫ちゃんは暗くて狭い場所が大好き。

木の香りのするおウチをプレゼントしませんか。

穴をあけたワインの木箱を2つ重ねて、2階建てに。

1階から2階、屋根からも出られます。

屋根にクッションをつけてベッドにもなります。

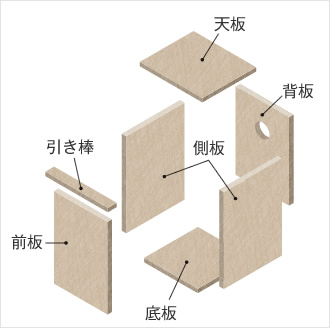

<用意するもの>

●ワインの木箱

●板材(キリ材)[屋根・ベッド用]

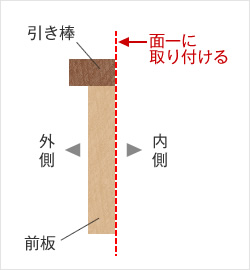

●半丸棒

●1/4丸棒

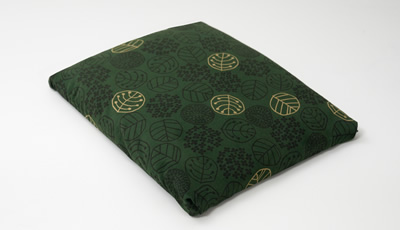

●ファブリック

●中綿

●水性塗料(ミルクペイント)

●蝶番

●ボンド

●紙やすり

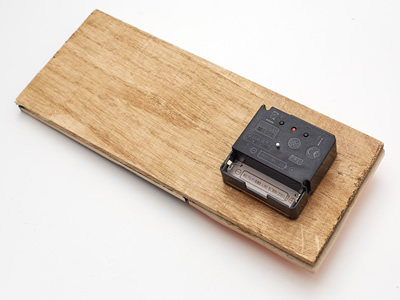

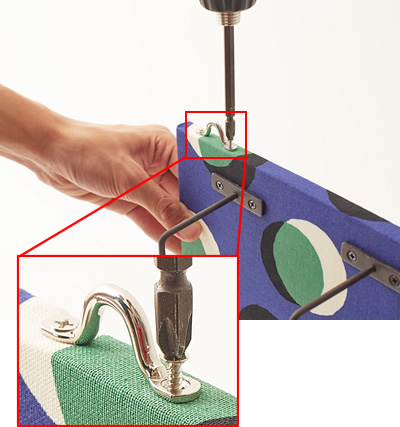

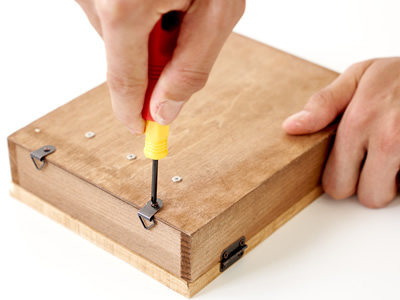

●ドリルドライバー

●ジグソーまたは引き回しのこぎり

●タッカー

●コンパスなど

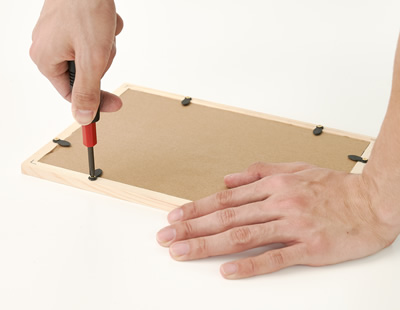

①木箱の側面に丸穴をあける

2階用の木箱の側面にコンパスなどで円を下描きし、円の内側にドリルドライバーで穴をあけます。

※丸穴のサイズは猫ちゃんの大きさに合わせて調整してください。

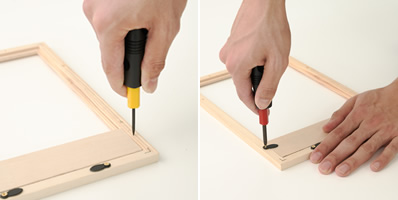

ジグソーを上から押さえつけて切り進んでいきます。

ジグソーの使用説明に従ってください。

※曲線を切るために作られた引き回しのごぎりの使用もおすすめします。

②入口や窓などの穴もあける

2階用の木箱の底面にも丸穴をあけ、1階用の木箱には入口と窓をあけます。

お好みで他にも猫ちゃん出入り用の穴をあけてください。

③紙やすりで切り口を整える

切り口は紙やすりで滑らかに整えてください。猫ちゃんがケガをしないように。

④着色する

自然派の水性塗料のミルクペイントで着色します。

木箱本体はホワイト系、窓はアクセントカラーとしてブラウン系で仕上げます。