木製カッティングボードを おしゃれにリメイク

ミニボトルやステンシルを使って、カッティングボードをおしゃれなインテリアにリメイクしませんか。

黒板塗料を塗れば、家族の伝言ボードにもアレンジできます。

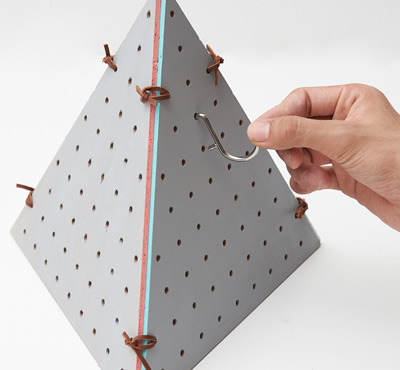

吊り下げても立てかけてもOK。サニタリールームなどにおすすめです。

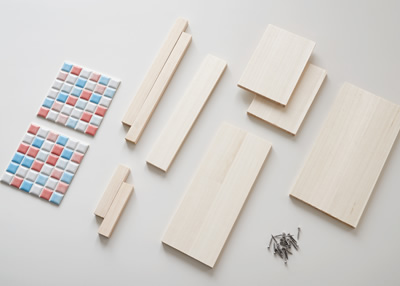

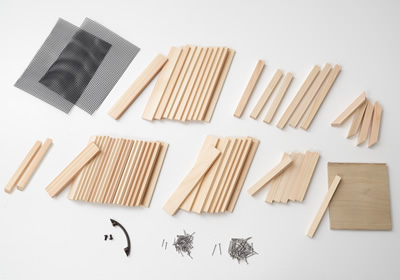

<用意するもの>

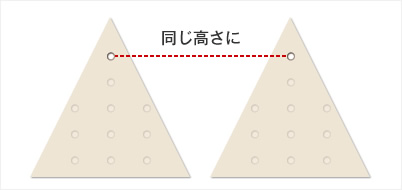

●木製カッティングボード(A、Bの2枚)

●端材

●ミニボトル

●サドルバンド

●麻袋

●転写シール

●黒板塗料

●ブライワックス

●水性塗料

●木工ボンド

●紙やすり

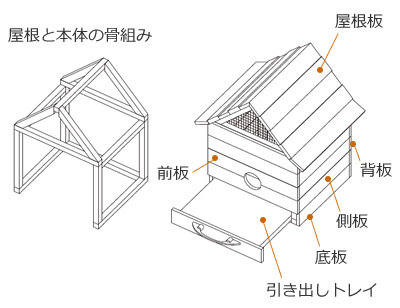

①カッティングボードAを着色する

ブライワックスは古Tシャツの端切れなどに染み込ませて塗ります。

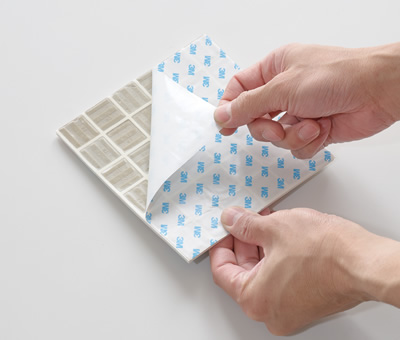

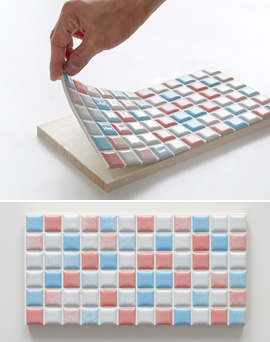

②転写シールを貼る

転写シールを利用すると、手軽にステンシルができます。

好みの文字を選んで半透明シートをていねいにはがしてください。

文字が少しかすれても、いい表情になります。

③ミニボトルを取り付ける

ミニボトルはサドルバンドでネジ留め固定します。

麻袋からカットした端切れを挟み込んでデコレーションします。

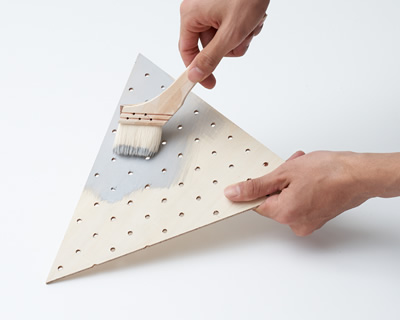

④カッティングボードBを着色する

カッティングボードに、黒板塗料を塗ります。

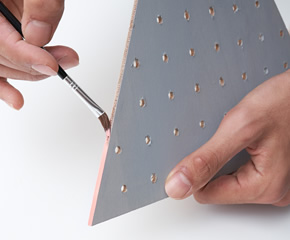

小口部分は紙やすりで整えてから、色違いの塗料で着色するとアクセントになります。

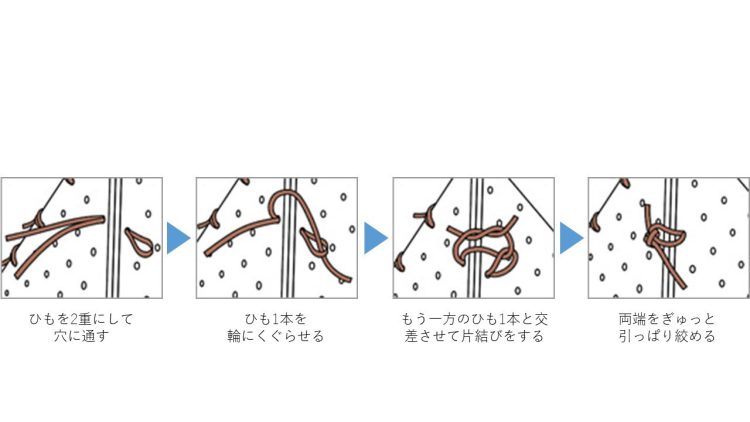

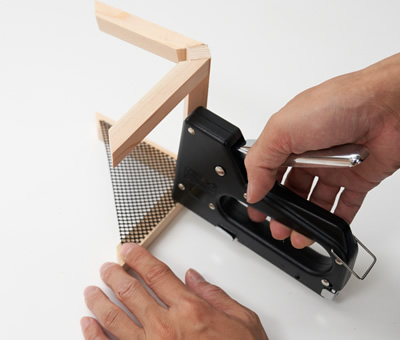

⑤チョーク置きを取り付ける

⑥麻布でポケットをつくる

端材の上に麻布をかぶせてチョーク入れのポケットをつくります。

木工用ボンドで接着します。

⑦出来上がり

Aのミニボトルにはお好みのドライフラワーを挿して、カッティングボードには鮮やかな古切手や絵葉書なども貼って飾りましょう。

黒板塗料を塗ったBは、ご家族の伝言ボードとしても活用できます。